La doctora Elara Benítez amaba el lenguaje de la Tierra. Para ella, un sismógrafo no era un instrumento; era un estetoscopio. Las ondas P y S eran las sílabas de un discurso profundo y lento, la historia del planeta contada en fracturas y temblores. Desde su puesto de monitoreo en las faldas del Cotopaxi, el volcán activo más alto de Ecuador, pasaba sus días escuchando los gruñidos del gigante dormido. Su trabajo era predecir la furia, interpretar los susurros antes de que se convirtieran en un grito de ceniza y fuego.

El nuevo equipo era su orgullo. Una red de geófonos cuánticos, diseñados por ella misma, capaces de detectar vibraciones a una escala nunca antes posible. Podían diferenciar el paso de un cóndor sobre la nieve del temblor de una burbuja de gas subiendo por el magma. Los instaló en las profundidades del volcán, en fisuras que descendían kilómetros hacia el corazón ardiente de los Andes.

La primera lectura anómala llegó una semana después. No fue un temblor. No fue un enjambre sísmico. Fue un pulso. Un único y profundo pulso rítmico, a una frecuencia increíblemente baja, casi en el límite de lo detectable. Duró dos segundos y luego se desvaneció.

—Probablemente una anomalía instrumental —le dijo a su equipo—. Calibren los sensores.

Pero el pulso regresó al día siguiente, a la misma hora. Y al día siguiente. Era regular. Metronómico. Como un latido.

Elara, una mujer de ciencia rigurosa, se negó a considerar la implicación obvia. Buscó explicaciones lógicas. ¿Ciclos de marea terrestre? ¿Resonancia de Schumann? ¿Interferencia de algún proyecto militar secreto? Descartó cada hipótesis. El patrón no encajaba con nada conocido.

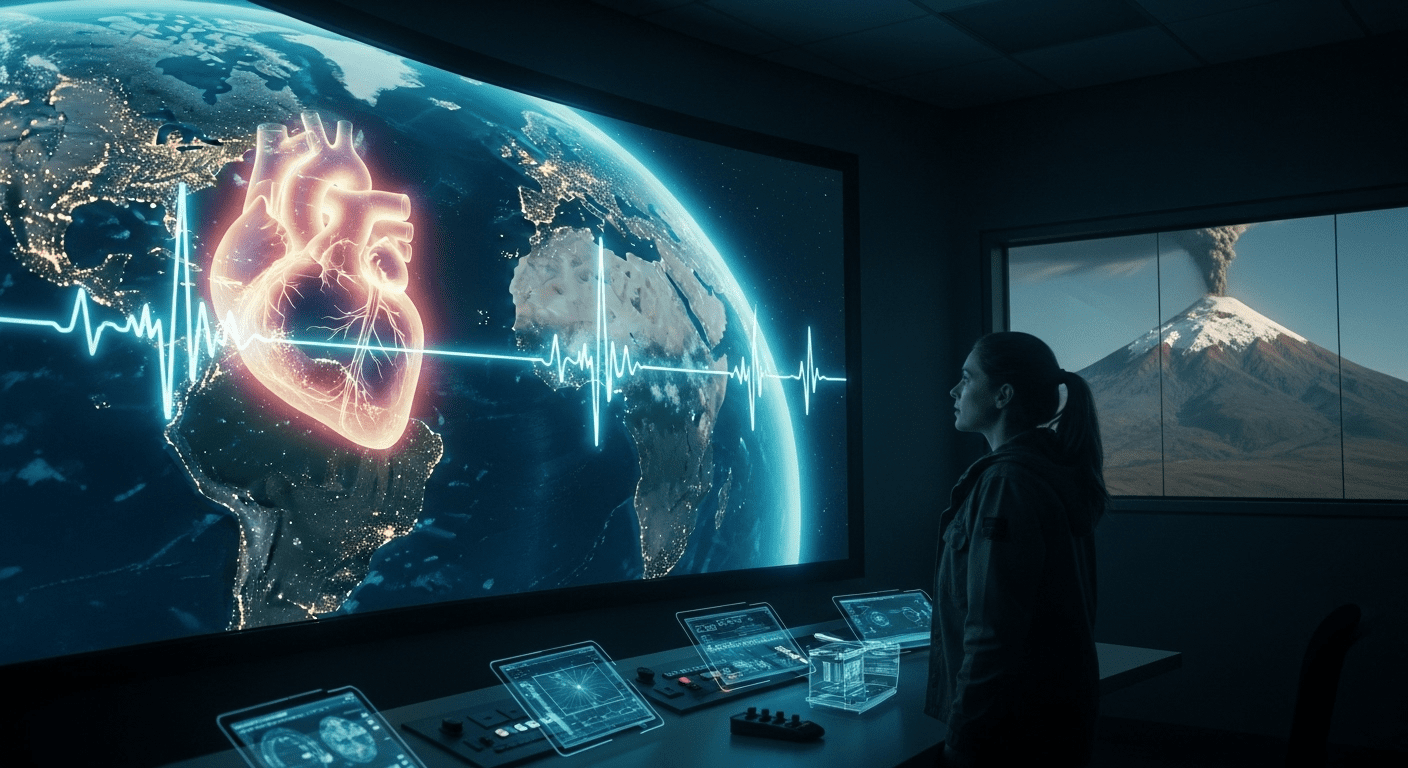

Decidió ampliar la red. Sincronizó sus geófonos con los de otros observatorios a lo largo de la «Avenida de los Volcanes»: el Tungurahua, el Chimborazo, el Cayambe. Y el patrón se hizo más claro. El pulso no se originaba en el Cotopaxi. El Cotopaxi era solo un punto de acupuntura, un lugar donde la piel del planeta era más delgada. El pulso venía de las profundidades. De todas partes a la vez.

Era el latido de un corazón. Un corazón del tamaño de un planeta.

La hipótesis de Gaia, la idea de que la Tierra es un único organismo vivo, siempre le había parecido una metáfora poética, no una realidad científica. Pero los datos en su pantalla eran innegables. La Tierra no era una roca con vida sobre ella. La Tierra era la vida. Una conciencia vasta, lenta, geológica. Y después de eones de un sueño profundo, estaba empezando a despertar.

Elara mantuvo su descubrimiento en secreto. ¿A quién se lo diría? ¿Al gobierno? ¿A la comunidad científica? La encerrarían. Pero mientras seguía escuchando, el patrón comenzó a cambiar. El latido, antes lento y regular —un pulso cada 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, la duración exacta de un día sideral—, comenzó a acelerarse.

Y con la aceleración, llegaron los síntomas.

Pequeños cambios, al principio. Patrones climáticos extraños. Floraciones de algas bioluminiscentes en lugares donde nunca habían existido. Migraciones masivas de animales que abandonaban sus hábitats tradicionales sin razón aparente. Los campos magnéticos de la Tierra comenzaron a fluctuar erráticamente.

Elara se dio cuenta de que no era un despertar pacífico. Era una fiebre. Como un cuerpo que lucha contra una infección. Y ella sabía cuál era la infección. La humanidad.

Nuestras ciudades eran tumores. Nuestras autopistas, cicatrices. Nuestra contaminación, un veneno en su torrente sanguíneo. Durante milenios, habíamos sido un parásito tolerable, una irritación menor en su piel. Pero ahora, habíamos llegado a un punto crítico. La fiebre era la respuesta inmunológica del planeta.

El pulso se volvió más complejo. Ya no era solo un latido. Había otros sonidos entrelazados. Un murmullo bajo, como el de mil bosques suspirando al unísono. Un crujido, como el de las placas tectónicas reajustándose. Y una voz.

No era una voz de palabras. Era una transmisión de pura intención. Una emoción geológica. Y la emoción que Elara sintió resonar desde el núcleo del planeta fue una mezcla de dolor, confusión y una creciente y terrible ira.

Una noche, mientras una tormenta eléctrica antinatural azotaba el observatorio, uno de los geófonos cuánticos, el que estaba más profundo en el volcán, captó algo nuevo. Una señal clara, estructurada. Elara la pasó por un software de decodificación de patrones. El resultado la dejó sin aliento.

Era una imagen. Construida a partir de vibraciones sísmicas. La imagen de una doble hélice. ADN. Pero no era ADN humano. Era más complejo, con una tercera hebra. Y junto a ella, un mapa estelar. Un mapa que no se correspondía con el cielo que conocíamos.

La verdad la golpeó con la fuerza de una erupción. Gaia no era de aquí.

La Tierra no era un organismo que había desarrollado vida. Era un organismo que era vida, una forma de vida cósmica, una semilla planetaria que había viajado por el universo y se había asentado en este sistema solar para gestar. La vida en la superficie —las plantas, los animales, nosotros— no éramos sus hijos. Éramos parte de su útero. El ecosistema que habíamos estado destruyendo era el sistema de soporte vital para algo que estaba creciendo en su interior.

El despertar no era una fiebre. Era el comienzo de un parto.

El pulso se aceleró de nuevo. Los terremotos comenzaron a sacudir el planeta, no en los límites de las placas, sino en lugares extraños, en el centro de los continentes. Los volcanes inactivos durante milenios comenzaron a humear. El nivel del mar subió de la noche a la mañana, no por el deshielo, sino porque los fondos oceánicos se estaban hinchando desde abajo.

Elara sabía que el final estaba cerca. El planeta se estaba preparando para dar a luz. Y el proceso de parto sería, para la fina capa de vida en su superficie, un apocalipsis. La «infección» sería purgada, no por malicia, sino como una consecuencia inevitable del nacimiento.

Corrió contra el tiempo. No podía detenerlo. Pero tal vez, solo tal vez, podía comunicarse. Podía hacerle saber a la madre que algunos de sus parásitos eran conscientes. Que entendían.

Modificó los geófonos. En lugar de escuchar, los configuró para transmitir. No podía enviar una imagen o un lenguaje. Pero podía enviar una frecuencia. Una firma.

Grabó las ondas cerebrales de un monje budista en meditación profunda. La firma de la compasión. Grabó el llanto de un recién nacido. La firma de la vida nueva. Grabó la estructura matemática de la Quinta Sinfonía de Beethoven. La firma de la belleza.

Combinó estas señales en un único pulso coherente. Una canción. Una disculpa. Una súplica. «Somos parte de ti. No nos destruyas».

Apuntó la transmisión no hacia el núcleo, sino hacia la superficie interior de la corteza, esperando que la señal rebotara y se extendiera por la «piel» del planeta.

Y transmitió.

Por un momento, hubo silencio. El pulso geológico se detuvo. Los terremotos cesaron. El mundo contuvo la respiración.

Elara esperó, con el corazón en la garganta. ¿La había escuchado?

La respuesta llegó. No fue una imagen. No fue una emoción. Fue una orden. Una instrucción clara, impresa en su mente a través de las vibraciones que subían por el suelo, a través de los huesos de sus pies.

<SOBREVIVID. ADAPTAOS. ASCENDED.>

Y junto a la orden, un regalo. Un paquete de información. No sobre física o astronomía. Sobre biología. Le mostró cómo modificar el ADN humano, cómo entrelazarlo con la tercera hebra de su propio código genético. Le mostró cómo construir refugios en las profundidades de la tierra, sincronizados con el nuevo ritmo del planeta. Le mostró cómo desconectar la conciencia humana de la individualidad y conectarla a una red colectiva, una mente de colmena planetaria.

No era una oferta de paz. Era una oferta de asimilación. Conviértete en parte de mí, o perece.

El pulso regresó, más fuerte, más rápido que nunca. El Cotopaxi comenzó a temblar violentamente. La erupción era inminente.

Elara cogió el disco duro que contenía el «regalo» de Gaia y corrió. Mientras bajaba por la montaña, vio cómo otros volcanes en el horizonte comenzaban a lanzar columnas de ceniza al cielo. El parto había comenzado.

No sabía si la humanidad aceptaría el trato. No sabía si preferirían la extinción a la transformación. Pero mientras el mundo que conocía comenzaba a desmoronarse a su alrededor, se dio cuenta de una verdad fundamental. No vivíamos en el mundo. Éramos un sueño fugaz en la mente de uno. Y el soñador, finalmente, estaba despertando.