El universo, para la doctora Aris Thorne, era una sinfonía de silencio. Desde su puesto en el observatorio ALMA, encaramado en la aridez del desierto de Atacama, pasaba las noches escuchando los susurros de galaxias moribundas y el murmullo del fondo cósmico de microondas. Era la astrónoma jefe del proyecto «Apu», una búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI) financiada por un consorcio privado, que apuntaba sus 66 antenas no a las estrellas, sino al vacío entre ellas. Aris no buscaba civilizaciones; buscaba náufragos. Naves a la deriva, balizas de socorro perdidas en la inmensidad.

Era un trabajo solitario, una escucha paciente en la oscuridad. Y después de tres años de estática cósmica, estaba a punto de rendirse.

La señal llegó en una noche sin luna, con la Vía Láctea extendiéndose sobre el llano de Chajnantor como un río de diamantes. No fue un «Wow!» repentino. Fue un susurro. Un patrón débil, casi imperceptible, escondido bajo el ruido de un púlsar distante. El software de reconocimiento de patrones lo etiquetó como «Anomalía 734», una de miles. Pero esta era diferente. No era regular. No era matemática. Parecía… orgánica. Como un latido.

—Aísla la señal. Filtra el ruido del púlsar PSR B1257+12 —ordenó Aris a su equipo, su voz tensa por la emoción contenida.

Durante 48 horas, trabajaron sin descanso. Limpiaron la señal, la amplificaron, la analizaron. El patrón era increíblemente complejo, una serie de pulsos y pausas que se repetían en un ciclo de 33 minutos. Y contenía información. Demasiada información para ser un fenómeno natural.

—La fuente… no tiene sentido —dijo Kenji, su analista de datos principal, con los ojos enrojecidos por el cansancio—. La triangulación es imposible. Las antenas la reciben desde todas las direcciones a la vez. Es como si la fuente estuviera en todas partes y en ninguna.

—Eso es imposible —replicó Aris—. Debe haber un error en el cálculo de paralaje.

—No lo hay. Lo he comprobado cien veces. La señal no viene del espacio profundo. Viene… de abajo.

Aris sintió un escalofrío. —¿Qué quieres decir con «abajo»?

Kenji tragó saliva y giró su monitor. Mostraba un mapa de la Tierra. Un punto rojo parpadeaba sobre la costa sur de Perú.

—La señal se origina en la Tierra, Aris. O, para ser más precisos, se refleja en la ionosfera desde un punto de origen muy específico. Las pampas de Nazca.

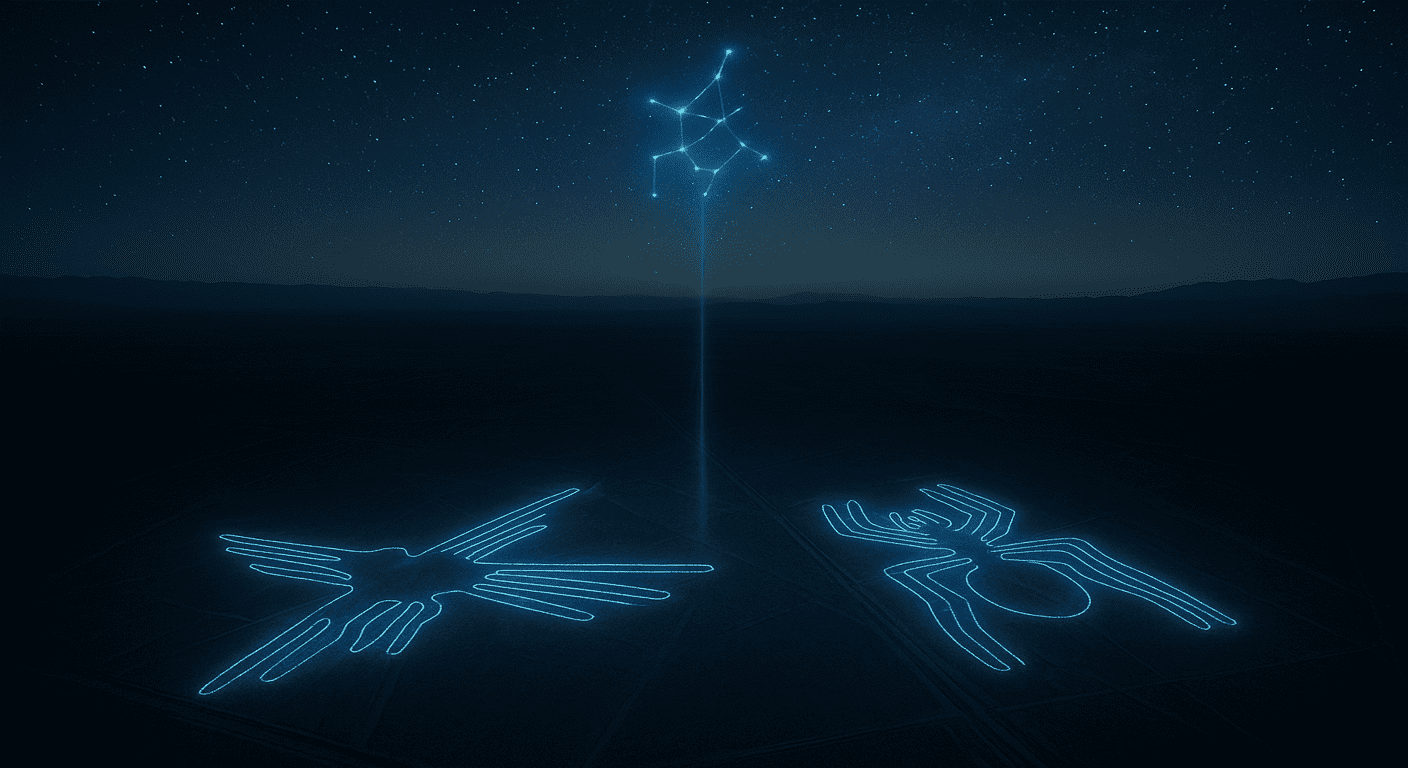

Aris se quedó mirando la pantalla, incrédula. Las Líneas de Nazca. El colibrí, la araña, el astronauta. Los geoglifos gigantes que solo podían ser vistos desde el aire. Siempre se había asumido que eran para los dioses del cielo. Pero, ¿y si no estaban mirando hacia arriba? ¿Y si estaban gritando hacia arriba?

Consiguieron acceso a los satélites de imágenes de alta resolución. Superpusieron el patrón de la señal de radio sobre las imágenes de los geoglifos. Y el aliento se les cortó. Encajaba. Perfectamente.

Las líneas no eran dibujos. Eran un diagrama de circuito. Una antena. Una antena de un tamaño y una complejidad demenciales, grabada en la superficie del planeta. El mono no era un mono; era un modulador de frecuencia. La araña era una matriz de fase. El colibrí, con su largo pico, era una antena direccional.

—Han estado transmitiendo durante dos mil años —susurró Aris—. Pero la señal era demasiado débil, demasiado erosionada. Se necesitaba la sensibilidad de ALMA para escucharla.

Ahora que sabían qué era, podían decodificarla. No era un lenguaje. Era algo mucho más fundamental. Era un volcado de datos sensoriales. Imágenes. Sonidos. Emociones.

Se conectaron. Y vieron.

Vieron un cielo con dos soles. Vieron ciudades de cristal que cantaban con la luz. Vieron seres de energía delgada y alargada, comunicándose a través de patrones de color. Vieron una nave, una semilla de plata, viajando por las corrientes oscuras entre las estrellas.

Y vieron el desastre. Un campo de asteroides imprevisto. El impacto. La nave cayendo en espiral hacia un planeta azul y verde. El aterrizaje forzoso en un desierto ocre.

Vieron a un único superviviente. Una entidad de luz parpadeante, su cuerpo energético dañado, incapaz de reparar la nave. Vieron cómo enseñaba a los primitivos habitantes del planeta, a los humanos de la cultura Nazca, a construir. No a construir un refugio. A construir una radio. Un teléfono para llamar a casa.

Vieron a la entidad, a la que llamaremos el Náufrago, integrarse con su propia creación, convirtiéndose en el corazón vivo de la antena, usando la energía geotérmica del planeta para alimentar una transmisión débil y desesperada durante dos milenios.

El mensaje era simple. Una y otra vez.

<Estoy aquí.>

<Estoy solo.>

<Estoy dañado.>

<Por favor, responded.>

Aris sintió un nudo en la garganta. La soledad. La soledad más profunda y antigua que un ser humano pudiera imaginar. Dos mil años llamando a un cielo silencioso.

—Tenemos que responder —dijo Aris, su voz firme.

—¿Estás loca? —intervino el doctor Chen, el representante del consorcio—. ¡No sabemos qué es! ¡El protocolo de primer contacto es claro: observar, no interactuar!

—¡No es un primer contacto! —replicó Aris, furiosa—. ¡Es una operación de rescate! ¡Hay alguien atrapado en una isla desierta a 1500 años luz de su casa, y nosotros somos el primer barco que pasa en dos milenios! ¿Vamos a pasar de largo?

La discusión fue intensa. Pero Aris se impuso. No usarían ALMA para transmitir; era demasiado arriesgado. En su lugar, hackearon un viejo satélite de comunicaciones y lo posicionaron sobre Nazca.

Elaboraron una respuesta. Simple. Universal. El mapa estelar de nuestro sistema solar. La tabla periódica de los elementos. El diagrama de un átomo de hidrógeno. Y una imagen. La doble hélice del ADN. Un «hola, nosotros también estamos hechos de estrellas».

Transmitieron.

Y esperaron.

Durante tres días, la señal del Náufrago continuó, sin cambios. El mismo latido. La misma llamada desesperada. Aris empezó a temer que la entidad estuviera demasiado dañada, o que su tecnología fuera demasiado ajena para entender su respuesta.

Y entonces, en el cuarto día, la señal cambió.

El latido se detuvo. Y fue reemplazado por un nuevo patrón. Era complejo, rápido, lleno de datos.

—¡Está respondiendo! —gritó Kenji—. ¡Está enviando… todo! ¡Planos, física, biología, historia! ¡Está enviando toda su cultura!

Las computadoras de ALMA se vieron inundadas de información. Era el regalo más grande en la historia de la humanidad. La respuesta a todas las preguntas. La cura para el cáncer, la energía del punto cero, el secreto del viaje interestelar. Todo estaba allí.

Aris lloraba de alegría. —Lo hemos hecho, Kenji. Lo hemos salvado.

Pero mientras observaba el torrente de datos, notó algo extraño. Un pequeño paquete de información al final de la transmisión. No eran datos científicos. Eran… coordenadas. Coordenadas estelares. Y un cronómetro. Una cuenta regresiva.

[LLEGADA ESTIMADA: 72 HORAS]

—¿Llegada? —susurró Aris—. ¿Llegada de quién?

Kenji palideció. —Aris… he estado analizando la biología que nos envió. Su especie… no es solitaria. Es una especie de colmena. Una conciencia colectiva.

—¿Y?

—Y su protocolo para un miembro dañado o aislado es… invariable. No envían un equipo de rescate.

Kenji giró su pantalla. Mostraba un diagrama de la nave del Náufrago. Y al lado, el diagrama de otra nave, mucho, mucho más grande. Un crucero de batalla.

—No envían médicos, Aris. Envían un equipo de saneamiento.

La comprensión golpeó a Aris con la fuerza de un impacto físico. El Náufrago no había estado enviando una llamada de auxilio. Había estado enviando una advertencia.

<Estoy aquí.>

<Estoy contaminado.> (Por nosotros, por nuestra biología caótica).

<Estoy a punto de ser purgado.>

<Por favor, huid.>

La transmisión de datos no era un regalo. Era una disculpa. Un «lo siento por lo que viene».

Miraron el cronómetro. 71 horas.

—¿Qué hacemos? —preguntó Kenji, su voz temblando.

Aris miró por la ventana del observatorio, hacia el cielo estrellado. El mismo cielo que había amado toda su vida. Ahora, parecía lleno de una amenaza inminente.

Habían respondido a una llamada en una botella. Y al hacerlo, le habían dicho a un imperio galáctico exactamente dónde encontrarla. La última llamada de Nazca no era el final de la soledad de un náufrago. Era el principio del fin de la suya.

—Empezamos a descargar —dijo Aris, su voz fría como el hielo del desierto—. Empezamos a descargar y a aprender tan rápido como podamos. Porque tenemos 71 horas para prepararnos para una guerra que no sabíamos que existía.

El universo, se dio cuenta Aris, no era una sinfonía de silencio. Era el breve silencio entre el relámpago y el trueno. Y ellos acababan de ver el relámpago.