El dolor de Daniel era una cosa arquitectónica. Tenía estructura, cimientos y una fachada que presentaba al mundo. Desde que Sofía murió en ese estúpido accidente de tráfico en la Séptima, su vida se había convertido en un edificio vacío. Un rascacielos de recuerdos en el corazón de Bogotá, con el viento silbando a través de las ventanas rotas de su alma. Era ingeniero de sistemas, un hombre de lógica y código binario. El duelo, sin embargo, no respondía a la lógica. Era un bucle infinito del que no podía escapar.

Por eso estaba allí, en una finca en las afueras de La Calera, con el frío de la sabana calándole los huesos. Su cuñada, Inés, una mujer que coleccionaba cristales y hablaba del aura como si fuera el clima, lo había convencido. «Es una ceremonia de yagé, Dani. Con un taita de verdad, del Putumayo. Dicen que te permite hablar con los que se han ido. Es medicina para el espíritu».

Daniel no creía en nada de eso. Pero después de un año de terapia inútil y antidepresivos que solo enturbiaban su dolor, estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Incluso un brebaje alucinógeno servido por un anciano con la cara surcada de arrugas como un mapa antiguo.

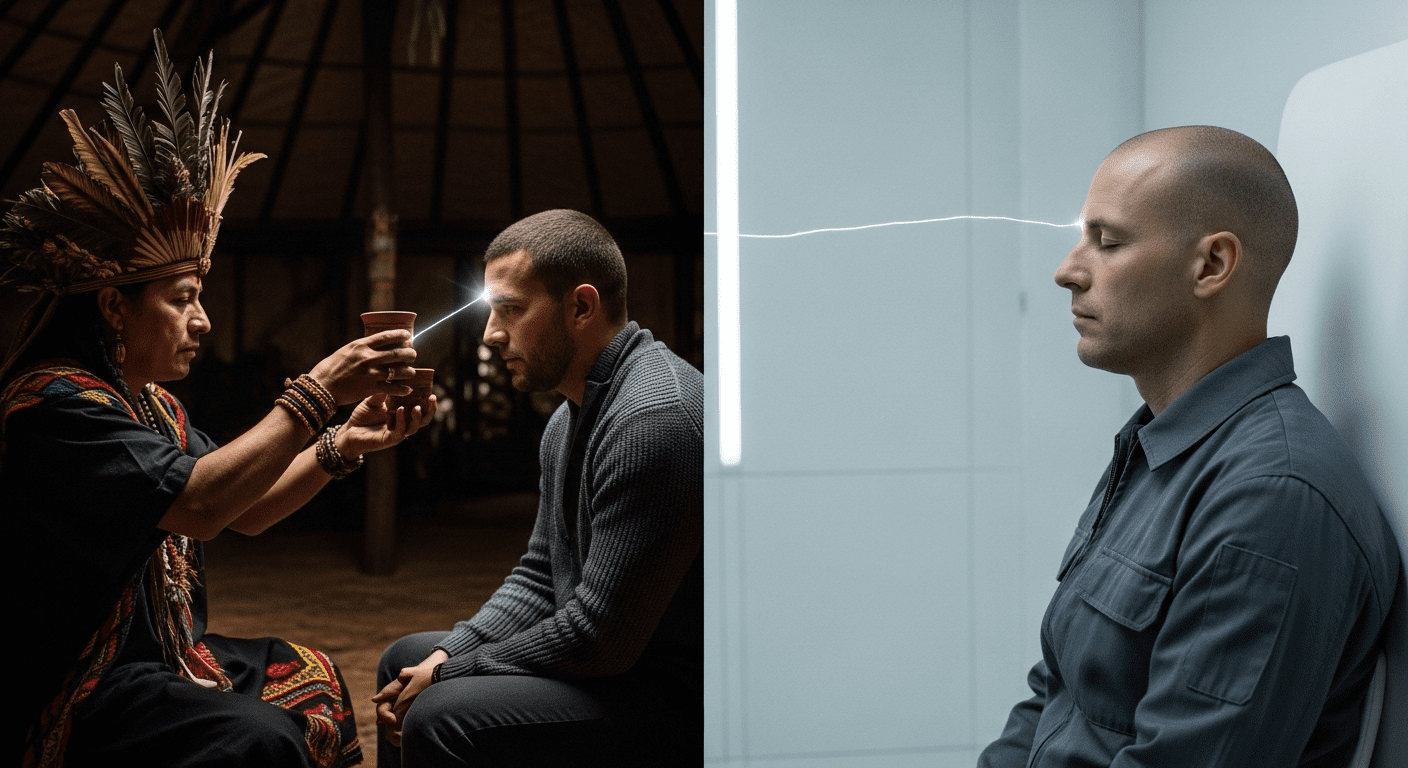

El taita, llamado Aukar, le sirvió la ayahuasca en una pequeña totuma. El líquido era espeso, amargo y olía a tierra mojada y a secretos. Daniel lo bebió de un trago, reprimiendo una arcada. Se sentó en su colchoneta, rodeado de otros diez buscadores de algo, y esperó, escéptico.

La medicina no tardó en actuar. El mundo no se disolvió en colores psicodélicos como había leído. En su lugar, la realidad se volvió… más nítida. Podía oír el zumbido de las alas de un insecto al otro lado de la maloca, sentir el pulso de la tierra bajo él. Y luego, la sensación de caer. No hacia abajo, sino hacia adentro.

Vio patrones geométricos, fractales de luz que se retorcían al ritmo de los ícaros que cantaba el taita. Buscó a Sofía en ese caleidoscopio, la llamó con la fuerza de su añoranza. Pero no encontró su rostro. Encontró una frecuencia. Un zumbido bajo, casi inaudible, como una línea telefónica mal colgada en el borde del universo.

Intrigado, se concentró en ese sonido. La lógica del ingeniero se impuso al misticismo del momento. Una señal es una señal. Y una señal puede ser seguida. Se lanzó hacia ella, navegando por el mar de su propia conciencia.

De repente, la visión cambió. Ya no estaba en la maloca. Estaba en una habitación. Una habitación estéril, blanca, sin ventanas. Sentado en una silla metálica, un hombre con el pelo rapado y un mono gris miraba fijamente una pared en blanco. Daniel no estaba viendo la escena. Estaba siendo la escena. Podía sentir el frío del metal en su espalda, el aire acondicionado resecando sus ojos.

Y entonces, escuchó una voz. No en sus oídos, sino dentro de su cabeza. Una voz metálica, impersonal.

<Objetivo Delta-7, confirme coordenadas. Repito, confirme coordenadas visuales.>

El hombre del mono gris no se movió, pero Daniel sintió una respuesta formándose en su mente, una respuesta que no era suya. <Coordenadas confirmadas. Latitud 38.8719° N, Longitud 77.0563° W. Estructura pentagonal. Nivel subterráneo tres, sala de conferencias. Objetivo primario presente. Camisa azul, corbata roja. Discutiendo… movimientos de tropas en el Mar de China Meridional.>

Daniel sintió un vértigo que no tenía nada que ver con la ayahuasca. Estaba dentro de la mente de otra persona. Y esa persona estaba espiando una reunión en el Pentágono.

<Excelente, Delta-7. Mantenga el enlace. Registre todo.>

El hombre, Delta-7, pareció notar su presencia. Fue como una ligera interferencia en la señal. Daniel sintió una oleada de confusión que no era la suya. <Anomalía detectada en el canal. Interferencia psiónica no identificada. Fuente… orgánica. Caótica.>

<Ignore la interferencia, Delta-7. Probablemente sea ruido de fondo. Concéntrese en el objetivo.>

Pero Delta-7 no podía ignorarlo. Y Daniel no podía desconectarse. Estaban atrapados, dos conciencias en un mismo espacio mental, unidas por una extraña resonancia. Daniel, impulsado por el poder del yagé, era una explosión de emociones, recuerdos y dolor. El recuerdo de la risa de Sofía, el olor de su pelo, el tacto de su mano. Para la mente entrenada y disciplinada de Delta-7, era como un grito ensordecedor.

<La interferencia es… un recuerdo. Una mujer. Pelo castaño. Sonrisa… cálida. ¡No puedo concentrarme! ¡Retírenme!>

<Negativo, Delta-7. El enlace es estable. Ignore el ruido. Es una orden.>

La conexión se rompió tan abruptamente como había comenzado. Daniel fue arrojado de vuelta a su propio cuerpo. Vomitó violentamente, un acto de purga física y psíquica. El taita Aukar se arrodilló a su lado, impasible.

—La liana te mostró un camino equivocado —dijo el anciano, su voz como el susurro de las hojas secas—. Te conectaste con un soñador de máquinas. Un alma atrapada en una jaula de metal.

La ceremonia terminó. Daniel regresó a Bogotá, confundido y aterrorizado. No había hablado con Sofía. Había tropezado con algo mucho más extraño. Un programa de espionaje psíquico. Visión remota. Algo que creía que solo existía en las novelas de conspiraciones.

Intentó olvidarlo, atribuirlo a una mala pasada del alucinógeno. Pero no pudo. A veces, en el silencio de su apartamento, oía el zumbido. La frecuencia. Y entonces, las visiones regresaban, breves y fragmentadas. Veía a través de los ojos de Delta-7: un submarino nuclear bajo el hielo del Ártico, un laboratorio secreto en el desierto de Gobi, un líder insurgente escondido en la selva del Catatumbo.

Y Delta-7 también lo veía a él.

Mientras Daniel intentaba depurar un código en su oficina, la imagen de un mapa de Afganistán se superponía a sus monitores. Cuando caminaba por el Parque de la 93, sentía el frío estéril de la habitación blanca de Delta-7. Se estaban convirtiendo en fantasmas en la realidad del otro.

La situación se volvió insostenible. Daniel no podía trabajar. Apenas podía dormir. Y sabía que para Delta-7, un espía psíquico cuya eficacia dependía de una mente clara y enfocada, su presencia era un desastre. Su dolor, sus recuerdos de Sofía, eran un virus en el sistema del espía.

Un día, mientras estaba en un supermercado, la conexión se estableció con una claridad aterradora. Vio a través de los ojos de Delta-7, que estaba «viendo» a un traficante de armas en un yate en Mónaco. Pero al mismo tiempo, Delta-7 vio a través de los suyos. Vio los pasillos del Carulla, los precios de los aguacates, el rostro de una anciana en la caja.

<¿Quién eres?> pensó Delta-7, la pregunta resonando en la mente de Daniel con una desesperación palpable. <¿Por qué me muestras esto? ¿Por qué me muestras a… ella?>

Daniel se dio cuenta de que Delta-7 no solo veía su presente. Veía sus recuerdos. Veía a Sofía. Y el espía, cuya mente había sido vaciada de toda emoción personal, sentía el eco del amor y la pérdida de Daniel. Y le dolía.

<Soy Daniel. Mi esposa… ella murió.> pensó Daniel, proyectando la imagen del rostro sonriente de Sofía.

La conexión se cortó. Pero esta vez, fue diferente. No fue abrupta. Fue… suave.

Esa noche, Daniel tuvo una idea. Una idea loca, nacida de la desesperación de un ingeniero. Si estaban conectados por una frecuencia, tal vez él podía modularla. Tal vez podía enviar un mensaje.

Volvió a la finca de La Calera. Le pagó al taita Aukar una suma exorbitante por una dosis privada de yagé.

—La liana no es un teléfono, hijo —le advirtió el chamán—. No puedes elegir a quién llamas.

—No voy a llamar —respondió Daniel—. Voy a colgar.

Bebió la ayahuasca. Esta vez, no esperó. Buscó activamente la frecuencia, el zumbido. La encontró y se aferró a ella. La habitación blanca apareció. Delta-7 estaba allí, pero esta vez, parecía estar esperándolo.

<Sabía que volverías.> pensó Delta-7. <No puedo sacarla de mi cabeza. A tu esposa. Sofía.>

<Lo sé. Y yo no puedo sacar tus misiones de la mía. Esto tiene que parar.>

<No sé cómo. Ellos no me creen. Creen que estoy perdiendo la cabeza. Me tienen en cuarentena.>

<Yo tampoco sé cómo. Pero soy ingeniero. Y tú eres… lo que seas. Tal vez juntos podamos crear un cortocircuito.>

Daniel se concentró. En lugar de proyectar recuerdos, proyectó lógica. Algoritmos. Paradojas de código. El problema de la detención. La conjetura de Poincaré. Conceptos abstractos y complejos diseñados para sobrecargar un sistema.

Delta-7 entendió. Y contraatacó. Proyectó los protocolos de su propio entrenamiento. Técnicas de disociación mental. Mandalas de concentración. Laberintos psíquicos diseñados para atrapar una conciencia.

La mente compartida se convirtió en un campo de batalla. El código de Daniel chocaba con la disciplina de Delta-7. Era una guerra entre el caos creativo y el orden marcial. La frecuencia que los unía empezó a fluctuar, a chillar como un módem antiguo.

Y entonces, Daniel hizo algo inesperado. Dejó de luchar. Y en el centro de la tormenta psíquica, proyectó un solo recuerdo. El más simple y el más puro. Él y Sofía, sentados en silencio en el mirador de La Calera, viendo las luces de Bogotá encenderse al anochecer. No había palabras. Solo una sensación de paz. De amor completo y absoluto.

La imagen golpeó a Delta-7 con la fuerza de una revelación. Su entrenamiento, sus protocolos, todo se desmoronó ante la pureza de esa emoción. La frecuencia, sobrecargada no por la lógica ni por la disciplina, sino por un sentimiento humano genuino, se rompió.

Daniel se despertó en la maloca. Estaba solo. El sol se filtraba por el techo de paja. Se sentía… ligero. El zumbido había desaparecido. El dolor por Sofía seguía allí, pero ya no era un edificio vacío. Era una cicatriz. Algo que podía llevar consigo.

Nunca volvió a tener una visión. Nunca volvió a sentir la presencia de Delta-7. Su vida volvió a la normalidad.

Años después, leyendo las noticias internacionales en línea, un pequeño artículo le llamó la atención. Hablaba de la desclasificación de un antiguo programa de la DIA llamado «Proyecto Star Gate». Mencionaba a los espías psíquicos, los «visores remotos». El artículo terminaba con una nota curiosa. Decía que el programa había sido clausurado a mediados de los 90, pero que un proyecto sucesor, altamente secreto, fue cancelado abruptamente en la década de 2020. La razón oficial fue «resultados inconsistentes y la degradación mental de su activo principal». El informe mencionaba que el sujeto, conocido solo como Delta-7, había abandonado el programa y había sido reubicado. Su última nota en su expediente, antes de desaparecer del sistema, era una frase extraña que ningún analista pudo descifrar: «He visto las luces de Bogotá. Quiero ir a casa».

Daniel cerró la laptop. Miró por la ventana de su apartamento. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. No había hablado con los muertos. Pero tal vez, solo tal vez, le había devuelto la vida a alguien.