El zumbido era el sonido del futuro. Un enjambre de hexacópteros de fibra de carbono y titanio se elevaba desde el claro deforestado, sus luces LED parpadeando contra el verde implacable de la Amazonía ecuatoriana. Para Ricardo, el ingeniero jefe del Proyecto «Quinde», era una sinfonía. Quinde, «colibrí» en kichwa, era el nombre irónico que le había dado a su flota de drones de reparto. Eran más rápidos, más eficientes y, sobre todo, más baratos que cualquier helicóptero o barcaza fluvial. Iban a revolucionar la logística en las zonas más remotas del planeta.

—Fase uno iniciada. Enjambre Alfa en ruta hacia el campamento minero de Zamora —anunció Ricardo en su auricular, su voz resonando en la sala de control climatizada, una burbuja de primer mundo en medio de la selva—. Tiempo estimado de llegada: 47 minutos.

En la pantalla holográfica, docenas de puntos de luz se movían en una formación perfecta sobre el dosel de la selva. Cada dron, del tamaño de un águila, llevaba una carga de suministros médicos y piezas de repuesto. Eran una maravilla de la ingeniería: autónomos, impulsados por energía solar y guiados por una IA de navegación cuántica que podía recalcular rutas en nanosegundos. Eran infalibles.

El primer dron cayó a los doce minutos.

—¿Qué fue eso? —preguntó Ricardo, inclinándose hacia la pantalla. El punto de luz de Quinde-07 simplemente se había apagado. Sin alerta de fallo de motor. Sin señal de socorro. Simplemente… desaparecido.

—Probablemente un fallo de la batería. O un pájaro grande —dijo su asistente, tratando de sonar tranquilizador.

Pero luego cayó Quinde-12. Y Quinde-03. En menos de cinco minutos, una cuarta parte del enjambre había desaparecido del mapa. El pánico comenzó a extenderse por la sala de control.

—¡Envíen un dron de observación! ¡Quiero imágenes en tiempo real! —ladró Ricardo.

Lanzaron un dron «Vigía», más pequeño y rápido, equipado con cámaras de alta resolución. El Vigía alcanzó la última posición conocida del enjambre. La imagen que transmitió era desconcertante. No había restos humeantes. No había señales de un accidente. Solo la inmensidad verde de la selva.

Y entonces, la cámara captó un destello. Algo diminuto, iridiscente, que se movía a una velocidad imposible.

—¿Qué es eso? ¿Un insecto en la lente? —preguntó alguien.

El destello volvió a aparecer, esta vez más cerca. Era una mancha de color, un borrón de verde y azul metálico. Se dirigía directamente hacia el Vigía.

—¡Maniobra evasiva! —gritó Ricardo.

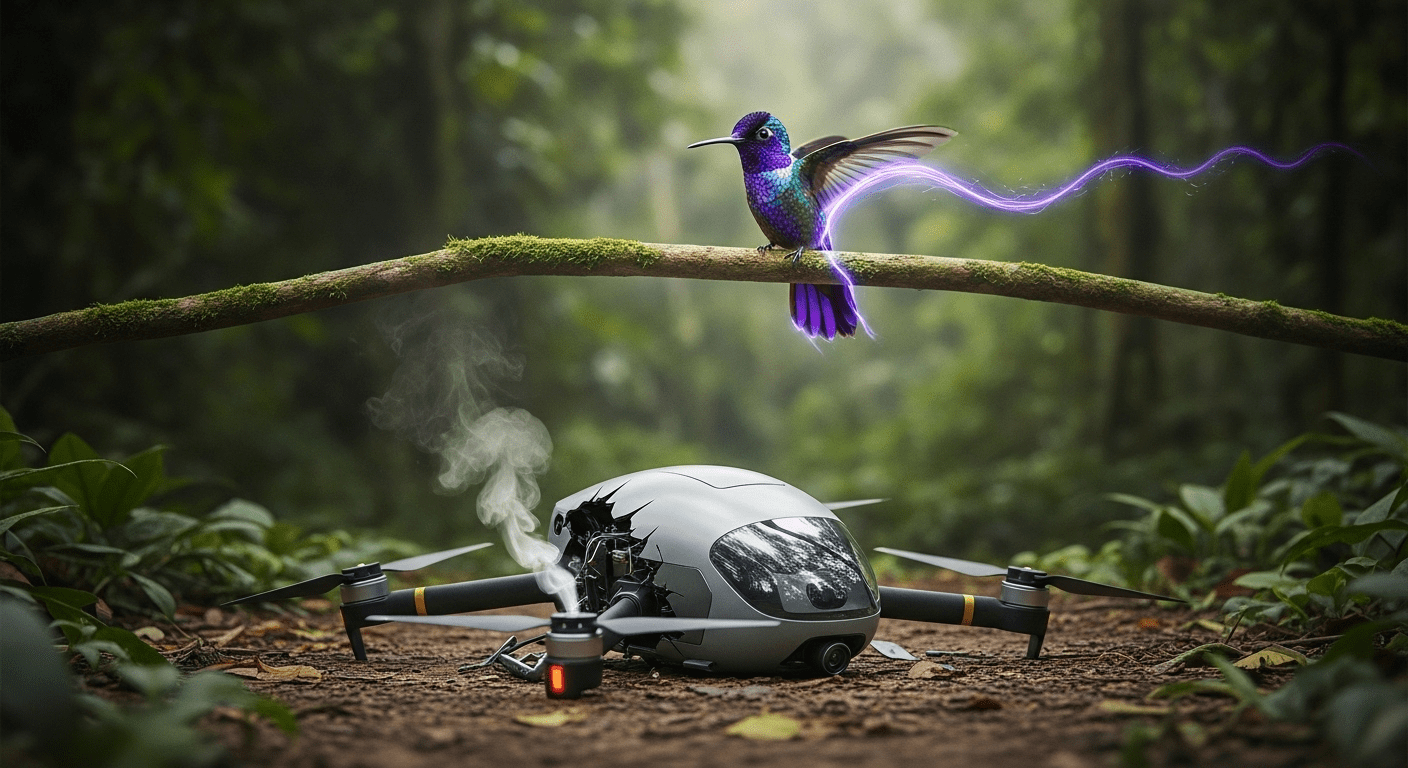

Pero era demasiado tarde. La cámara transmitió una última imagen borrosa: la forma inconfundible de un colibrí, con las plumas erizadas como cuchillas, justo antes de que la pantalla se llenara de estática. La conexión se había perdido.

Durante los días siguientes, el desastre continuó. Cada enjambre que lanzaban era diezmado. Intentaron cambiar las rutas, volar a diferentes altitudes, incluso camuflar los drones. Nada funcionó. Una fuerza invisible y velocísima los estaba cazando uno por uno. Perdieron más de cincuenta drones, millones de dólares en tecnología de punta, derribados por lo que parecían ser… pájaros.

La corporación estaba furiosa. Ricardo estaba desesperado. La lógica de la ingeniería no podía explicar lo que estaba sucediendo. Ningún pájaro conocido podía alcanzar esas velocidades ni tenía la fuerza para atravesar un chasis de titanio.

Fue entonces cuando los trabajadores locales, los hombres contratados para despejar la selva, comenzaron a susurrar. Hablaban de los Kinti, los colibríes sagrados. Decían que los drones habían profanado un territorio prohibido, que habían despertado al «Guardián del Sol».

Desesperado, Ricardo buscó al hombre del que todos hablaban: un anciano chamán de la comunidad Shuar llamado Itzama. Lo encontró en una pequeña cabaña a orillas del río Napo. Itzama era viejo, su piel curtida como el cuero, pero sus ojos eran agudos y llenos de una inteligencia que a Ricardo le pareció tan compleja como sus propios algoritmos.

—Tus pájaros de metal son ruidosos —dijo Itzama, sin preámbulos, mientras estudiaba a Ricardo—. Y son arrogantes. Creen que el cielo les pertenece.

—No son pájaros, son máquinas —respondió Ricardo, mostrándole una tableta con los diseños del dron—. Son solo… herramientas.

Itzama apenas miró la pantalla. —Todo lo que vuela sirve a un propósito. ¿Cuál es el propósito de los tuyos?

—Transportar cosas. Ayudar a la gente.

—Mientes —dijo el chamán, su voz tranquila pero cortante—. Transportan herramientas para los hombres que cortan los árboles y envenenan el agua. Sirven a la codicia. Por eso, él los caza.

—¿Quién es «él»? —preguntó Ricardo, frustrado.

—El que bebe la sangre dulce de las flores y del corazón de los hombres. El Colibrí Zurdo. El que guió a los antiguos desde Aztlán. El que exige un pago por el sol de cada día. Ustedes lo conocen por otro nombre: Huitzilopochtli.

Ricardo casi se rio. —¿Huitzilopochtli? ¿El dios de la guerra azteca? ¿Qué tiene que ver él con la selva ecuatoriana?

—Los dioses no conocen las fronteras que dibujan los hombres —respondió Itzama—. Este valle… es uno de sus nidos. Un lugar de poder. Y sus guerreros, los espíritus de los guerreros caídos en batalla, renacen como colibríes. Son sus ojos, sus garras. Y han confundido a tus máquinas con un desafío.

Ricardo, el hombre de ciencia, se sentía atrapado en un mito. —¿Me estás diciendo que estamos siendo atacados por fantasmas de guerreros aztecas reencarnados en colibríes?

—No son fantasmas. Son energía. Intención pura. Velocidad. No puedes verlos bien porque se mueven más rápido de lo que tus ojos mecánicos pueden registrar. No rompen el metal. Vibran a través de él. Lo desafinan a nivel molecular hasta que se deshace.

Era una locura. Pero era la única explicación que encajaba con los datos. Los fallos no eran estructurales; eran catastróficos y instantáneos.

—¿Qué podemos hacer? —preguntó Ricardo, su arrogancia de ingeniero finalmente rota.

—Debes hacer una ofrenda. Debes mostrar respeto. Debes demostrar que tus pájaros de metal no son una amenaza, sino que pueden servir a la selva.

Ricardo regresó a la base con un plan descabellado. Convenció a sus superiores, desesperados por salvar el proyecto, de que le permitieran un último intento.

Modificó un solo dron, el Quinde-01. Le quitó la bahía de carga. En su lugar, instaló un aspersor de alta precisión. Llenó el depósito no con pesticidas ni con herbicidas, sino con una mezcla de agua azucarada y néctar de flores silvestres que Itzama había preparado. También instaló un pequeño altavoz.

Al amanecer, lanzó el Quinde-01. No voló en línea recta. Lo programó para que siguiera los patrones de vuelo de un colibrí real, con movimientos rápidos y erráticos. Y desde el altavoz, en lugar del zumbido de los motores, emitió una grabación en bucle del canto de los colibríes locales.

Ricardo y su equipo observaron la transmisión de la cámara del dron, conteniendo la respiración. Durante diez minutos, no pasó nada. El dron danzaba sobre el dosel, rociando su ofrenda de néctar sobre las flores.

Y entonces, aparecieron.

No fue uno, sino cientos. Un enjambre de colibríes, una nube iridiscente de joyas vivientes, rodeó el dron. No atacaron. Se acercaron con curiosidad, revoloteando alrededor de la máquina, bebiendo del néctar que rociaba. La cámara del dron capturó primeros planos de sus ojos, pequeños puntos de inteligencia antigua y feroz.

El dron no era un invasor. Se había convertido en una flor mecánica. Un sirviente.

Desde ese día, el Proyecto Quinde cambió. Dejaron de transportar suministros para la minería. Bajo la guía de Itzama, comenzaron a usar los drones para proyectos de reforestación, esparciendo semillas de árboles nativos. Transportaban medicinas a las comunidades indígenas. Cada enjambre que lanzaban iba precedido por un dron «Ofrenda» que rociaba néctar y emitía el canto de los pájaros.

Nunca perdieron otro dron.

Una tarde, Ricardo estaba con Itzama junto al río. Un colibrí, un brillante jacamar de pecho cobrizo, se detuvo en el aire frente a Ricardo, a centímetros de su rostro. Revoloteó allí durante un largo segundo, mirándolo fijamente. Ricardo sintió una extraña sensación, como si estuviera siendo escaneado, juzgado. Luego, el pájaro se fue, una mancha de color que desapareció en la selva.

—Te ha aceptado —dijo Itzama—. Ha visto tu intención.

Ricardo asintió, con una nueva humildad. Había llegado a la Amazonía para imponer el futuro, para reemplazar la naturaleza con la eficiencia de la máquina. En su lugar, había aprendido una lección mucho más profunda. La tecnología más avanzada no era la que conquistaba el mundo antiguo, sino la que aprendía a bailar a su ritmo.

Miró al cielo, donde uno de sus drones volaba en armonía con una bandada de guacamayos. El zumbido ya no le sonaba como el futuro. Le sonaba como una oración.