Cuando pensamos en Drácula, la mente viaja casi por instinto a un castillo envuelto en la bruma de los Cárpatos, a capas de terciopelo rojo y a un conde de modales exquisitos que esconde una sed de sangre insaciable. Esta es la herencia de Bram Stoker, una genialidad literaria que, a pesar de su brillantez, terminó sepultando bajo capas de ficción romántica a uno de los personajes más fascinantes, brutales y complejos de la historia europea. No se equivoquen: el Drácula histórico fue mucho más aterrador que el de la novela, no porque poseyera poderes sobrenaturales, sino porque su crueldad era fríamente humana, política y, en su contexto, tristemente necesaria.

Para entender quién fue realmente Vlad III de Valaquia, debemos alejarnos de la Transilvania de cartón piedra de Hollywood y sumergirnos en la Valaquia del siglo XV. Era un territorio fronterizo, una trinchera constante entre el expansionismo del Imperio Otomano y el Reino de Hungría. En este escenario de traiciones constantes, Vlad se convirtió en un símbolo de resistencia que utilizaba el terror como una herramienta de precisión quirúrgica. Este artículo no pretende solo desgranar la biografía de un príncipe guerrero, sino explorar cómo la realidad de un hombre que empalaba a sus enemigos para enviar mensajes geopolíticos se transformó en el mito del vampiro que hoy consumimos en la cultura popular. Estamos ante una historia de supervivencia extrema, de propaganda medieval y de la delgada línea que separa al héroe nacional del monstruo sanguinario.

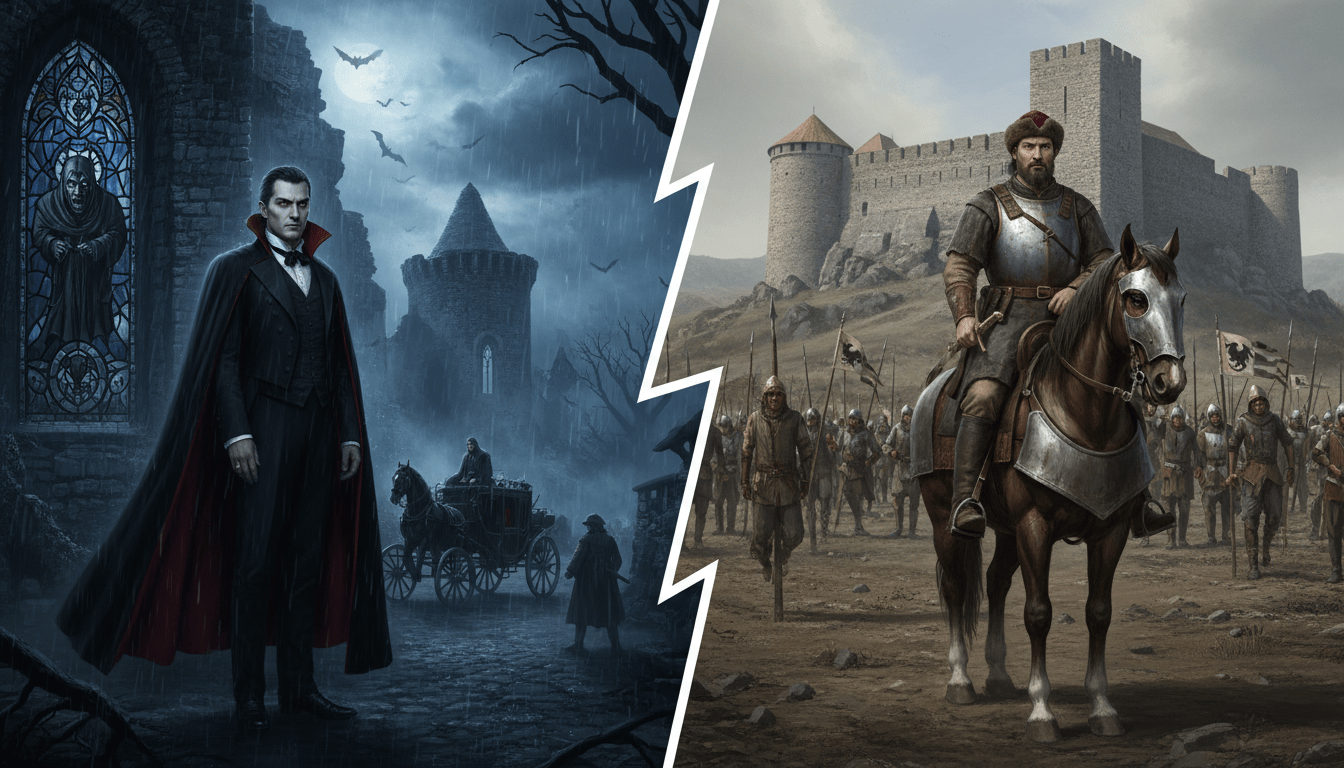

La Transilvania de Bram Stoker frente a la Valaquia real

Uno de los mayores malentendidos que arrastramos desde 1897 es la ubicación geográfica y política del personaje. Bram Stoker nunca pisó Europa del Este. Su conocimiento de la región procedía de mapas, guías turísticas de la época y una investigación un tanto errática en la biblioteca del Museo Británico. Para Stoker, Transilvania era el «lugar más salvaje y menos conocido de Europa», el sitio perfecto para situar a un no muerto. Sin embargo, el Vlad histórico, aunque nació en Sighișoara (Transilvania) mientras su padre estaba en el exilio, reinó en Valaquia, una región vecina al sur de los Cárpatos que hoy forma parte de Rumanía.

La diferencia no es solo técnica. Mientras que el Drácula de Stoker es un aristócrata solitario que vive en un castillo remoto, el Vlad real era un político activo, un estratega militar y un soberano que lidiaba con la administración diaria de un estado en guerra. La Transilvania literaria es un decorado gótico, un espacio de superstición donde el tiempo parece haberse detenido. La Valaquia de Vlad, en cambio, era un hervidero de conflictos dinásticos, donde los nobles (boyardos) conspiraban para asesinar príncipes casi cada fin de semana. Vlad no se escondía en la oscuridad; se exponía al sol de las batallas y a la luz de las intrigas de la corte de Târgoviște. Esta desconexión geográfica es el primer paso para entender que el Drácula que conocemos es un collage cultural, una construcción que tomó el nombre de un hombre real pero le robó su contexto histórico para dárselo a una criatura de la noche.

El linaje de los Drăculești y la Orden del Dragón

El nombre que hoy asociamos con el terror tiene un origen caballeresco y religioso. El padre de nuestro protagonista, Vlad II, fue investido caballero de la Orden del Dragón por el emperador Segismundo de Luxemburgo en 1431. Esta orden tenía un objetivo claro: defender la cristiandad frente al avance imparable de los turcos otomanos. De ahí surgió el apodo «Dracul», que en rumano medieval significaba «Dragón». Como el título era hereditario en términos de prestigio, su hijo Vlad III fue conocido como «Drăculea», que literalmente significa «Hijo de Dracul» o «Hijo del Dragón».

Lo curioso es que, con el tiempo, la palabra *drac* en rumano evolucionó para significar también «diablo». Esta dualidad lingüística es una metáfora perfecta de su vida. Para sus aliados y para gran parte del campesinado rumano actual, Vlad era el Dragón protector de la nación. Para sus enemigos, especialmente los mercaderes sajones a los que castigó con dureza y los otomanos a los que aterrorizó, era el Diablo encarnado. El linaje de los Drăculești no era una estirpe de vampiros, sino una familia de guerreros atrapados entre dos mundos. El joven Vlad creció viendo cómo su padre intentaba jugar a dos bandas con húngaros y turcos para salvar su corona, una lección de cinismo político que marcaría su carácter para siempre. No nació siendo un monstruo; fue forjado en el yunque de la supervivencia dinástica.

Vlad III: El rehén de los otomanos y la forja de un carácter

Para entender la oscuridad de Vlad, hay que mirar hacia su adolescencia. En 1442, su padre lo entregó junto a su hermano Radu al sultán Murad II como garantía de lealtad. Vlad pasó seis años como rehén en Adrianópolis. Aquel cautiverio no fue una celda húmeda, sino una educación de lujo en la corte más avanzada de la época, pero bajo una presión psicológica constante. Allí aprendió el turco, estudió los clásicos y, lo más importante, observó de cerca los métodos de castigo y la disciplina del ejército otomano. Es irónico pensar que las tácticas de terror que Vlad usaría más tarde contra los turcos las aprendió de ellos mismos.

Durante su estancia en la corte del sultán, Vlad desarrolló un resentimiento profundo. Mientras su hermano Radu (conocido como «El Hermoso») se integraba y se convertía en el favorito de los otomanos, Vlad se radicalizaba en su odio. Cuando fue liberado para ocupar el trono de Valaquia tras el asesinato de su padre y su hermano mayor a manos de los boyardos locales, Vlad no regresó como un hombre joven con ganas de gobernar, sino como un trauma con patas. Había visto la eficacia del miedo absoluto. Había visto cómo los otomanos mantenían el orden mediante ejecuciones públicas brutales. Esa fue su verdadera escuela de gobierno. El empalamiento no fue una invención suya, era una práctica conocida en Oriente, pero Vlad la elevó a una forma de arte político macabro.

El arte del empalamiento como arma psicológica

Entremos en el terreno escabroso. Vlad III no recibió el apodo de «Țepeș» (El Empalador) por casualidad. El empalamiento es una de las formas de ejecución más atroces que el ser humano ha ideado: una estaca de madera, a menudo engrasada y de punta roma para no dañar órganos vitales de inmediato, se introducía por el recto y se hacía salir por la boca o el hombro. La víctima podía tardar días en morir, suspendida en el aire mientras la gravedad hacía su trabajo lentamente. Es una imagen que nos revuelve el estómago, pero para Vlad, era marketing político.

Vlad no empalaba por placer sádico oculto en una alcoba; lo hacía en público, de forma masiva y estratégica. El ejemplo más famoso es el «Bosque de los Empalados» en 1462. Cuando el sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, avanzaba hacia Târgoviște con un ejército inmenso, se encontró con una escena que lo hizo retroceder: los cuerpos de 20.000 prisioneros turcos y búlgaros empalados en las afueras de la ciudad. El hedor y la visión eran tan insoportables que incluso el conquistador de ciudades se sintió intimidado. Vlad sabía que no podía ganar una guerra convencional contra el imperio más poderoso del mundo, así que libró una guerra psicológica. Su objetivo no era solo matar al enemigo, sino romper su voluntad de luchar. El terror era el gran ecualizador de fuerzas.

La administración de un reino de hierro

Más allá de las estacas, Vlad fue un gobernante obsesionado con el orden y la justicia absoluta. En una Valaquia donde los boyardos cambiaban de príncipe como de camisa y la corrupción era la norma, Vlad impuso una ley marcial permanente. Las crónicas cuentan que en su capital había una copa de oro junto a una fuente pública para que los viajeros bebieran; nadie se atrevió a robarla durante todo su reinado por miedo a las consecuencias. Esta anécdota, aunque quizás exagerada, ilustra su filosofía: el miedo genera orden, y el orden genera seguridad para el pueblo llano.

Su relación con la aristocracia fue sangrienta. En su famosa «cena de Pascua», invitó a los boyardos que habían conspirado contra su familia. En medio del banquete, los arrestó. A los más viejos los empaló allí mismo; a los jóvenes y a sus familias los obligó a caminar hasta las montañas para construir el castillo de Poenari. Muchos murieron de agotamiento, pero los que sobrevivieron terminaron de edificar una fortaleza inexpugnable. Vlad destruyó el poder feudal de la nobleza para concentrarlo en sus manos, una maniobra que muchos reyes europeos intentarían siglos después. Para el campesino rumano, que era ignorado por los nobles y masacrado por los invasores, este príncipe cruel pero «justo» se convirtió en una figura de culto. Castigaba el robo y la mentira con la misma severidad, sin importar el estatus social.

La traición de Radu el Hermoso y el exilio húngaro

La caída de Vlad no vino de una estaca en el corazón, sino de la traición familiar y la propaganda. Su hermano menor, Radu, convertido al Islam y aliado total de los otomanos, fue enviado por el sultán para arrebatarle el trono. Radu no usó el terror, sino la diplomacia y el soborno. Convenció a los boyardos de que con él tendrían paz y menos sangre. Vlad, acorralado, huyó a Hungría esperando el apoyo de Matías Corvino, el rey húngaro. Sin embargo, Corvino lo traicionó.

Para justificar ante el Papa por qué no estaba ayudando al gran defensor de la cristiandad (y para quedarse con el dinero que Roma había enviado para la cruzada), Corvino inició una campaña de desprestigio masiva. Se fabricaron cartas falsas donde Vlad supuestamente juraba lealtad al sultán, y se distribuyeron panfletos impresos en Alemania que detallaban atrocidades inverosímiles. Fue la primera gran campaña de difamación de la era de la imprenta. Vlad pasó años prisionero en Visegrád, convirtiéndose en una leyenda negra antes de estar muerto. Es fascinante cómo la imagen del monstruo fue, en gran medida, una construcción política necesaria para tapar la corrupción de otros reyes cristianos.

El nacimiento literario de Drácula: El manuscrito de Stoker

Saltamos al siglo XIX. Bram Stoker, un gestor teatral irlandés con aspiraciones literarias, está buscando un nombre potente para su nueva novela sobre un vampiro de Estiria. Originalmente, su protagonista se llamaba «Conde Wampyr». Pero en sus lecturas, se topó con el nombre de Drácula. No le importó mucho la historia de Vlad Țepeș; lo que le cautivó fue la sonoridad de la palabra y la nota al pie que decía que significaba «diablo» en rumano. Stoker tomó el nombre, algunos rasgos de la crueldad rumoreada y los trasladó a un contexto victoriano.

El Drácula de la novela es una amalgama de ansiedades de la época: el miedo a la inmigración del este (el conde que viaja a Londres), el miedo a la sífilis y a las enfermedades de la sangre, y la tensión entre la ciencia moderna y la superstición antigua. Stoker dotó al personaje de una elegancia y una longevidad que el Vlad real nunca tuvo. El impacto fue tan brutal que la figura histórica quedó eclipsada. Hoy en día, miles de turistas visitan el castillo de Bran en Rumanía creyendo que es el hogar de Drácula, cuando en realidad Vlad probablemente solo pasó por allí un par de veces y nunca fue su residencia oficial. La literatura devoró a la historia.

El vampiro en el folklore rumano: Strigoi y Moroi

Es vital aclarar que Vlad Țepeș nunca fue considerado un vampiro en su tierra. El folklore rumano es rico en criaturas sobrenaturales, pero los *strigoi* (almas de muertos que salen de la tumba) no tienen nada que ver con condes con capa. Los *strigoi* reales del folklore son mucho más aterradores y menos glamurosos: son cadáveres que regresan para atormentar a sus propias familias, comerse sus animales o traer enfermedades al pueblo. No beben sangre por placer estético, sino que se alimentan de la energía vital de sus seres queridos.

Para los rumanos del siglo XV, la idea de que Vlad fuera un vampiro habría sido absurda. Era un pecador, un hombre violento y un líder temido, pero era un hombre. La conexión entre el vampirismo y Vlad es una exportación occidental. En las aldeas rurales de Rumanía, todavía existen rituales para evitar que un muerto se convierta en *strigoi*, como clavar una estaca en el corazón del cadáver o poner ajos en su boca, pero esto se aplica a cualquiera que haya tenido una vida turbulenta o haya muerto de forma antinatural, no específicamente a la realeza. La ironía es que Vlad, que usó las estacas para castigar a los vivos, terminó siendo asociado con la criatura que necesita una estaca para morir.

El legado de sangre: De la historia al icono pop

La evolución de Drácula en el cine y la literatura ha sido un viaje de ida y vuelta. Desde el expresionismo alemán de *Nosferatu* hasta la interpretación aristocrática de Bela Lugosi o la ferocidad de Christopher Lee, el personaje se ha vuelto un arquetipo. En cada versión, el Vlad histórico se desvanece un poco más. Sin embargo, en la Rumanía comunista de Ceaușescu, se intentó rehabilitar la figura de Vlad como un héroe nacionalista, un líder fuerte que se enfrentó a los imperios extranjeros y puso orden en casa. Fue una respuesta directa a la imagen de «monstruo» que venía de Occidente.

Hoy vivimos en una era donde Drácula es una marca registrada, un destino turístico y una metáfora inagotable. Pero si rascamos la superficie, la historia de Vlad Țepeș sigue ahí, recordándonos que la realidad es a menudo más inquietante que la ficción. No necesitamos que Vlad se convierta en murciélago para que nos dé escalofríos; basta con imaginarlo desayunando frente a un bosque de hombres agonizantes, convencido de que esa era la única forma de salvar a su pueblo de la aniquilación. Drácula, el de verdad, no era un monstruo que disfrutaba de la noche, sino un hombre que intentó quemar el mundo para que su pequeño rincón no fuera devorado por la oscuridad de otros.

Al final, la figura de Drácula nos enseña cómo la memoria colectiva es capaz de reciclar el dolor y la guerra en entretenimiento. Vlad el Empalador fue un producto de su tiempo: cruel, implacable y decidido. Su transformación en vampiro es quizás el castigo póstumo más extraño que la historia le ha infligido: ser recordado por algo que nunca fue, mientras sus verdaderos logros y sus atroces crímenes reales se pierden en el eco de una capa que ondea en la oscuridad.

¿Vlad el Empalador realmente bebía la sangre de sus víctimas?

No existen pruebas históricas contemporáneas que sugieran que Vlad practicara el vampirismo o la hematofagia. Los relatos que mencionan que mojaba pan en la sangre de sus enemigos provienen de panfletos propagandísticos alemanes diseñados para presentarlo como un anticristiano ante la corte europea. Eran noticias falsas del siglo XV.

¿Cuál es la relación real entre el castillo de Bran y Drácula?

Mínima. El castillo de Bran se promociona como «el castillo de Drácula» por motivos turísticos debido a su imponente aspecto gótico que encaja con las descripciones de Stoker. Sin embargo, Vlad Țepeș nunca vivió allí; su verdadera fortaleza era el castillo de Poenari, hoy en ruinas.

¿Cómo murió realmente Vlad III?

Murió en batalla en 1476, luchando contra los otomanos. Las circunstancias exactas son confusas: algunas fuentes dicen que fue traicionado por sus propios soldados y otras que cayó en una emboscada. Su cabeza fue enviada al sultán en Constantinopla como trofeo para demostrar que el temido Empalador había muerto.

¿Es cierto que es un héroe nacional en Rumanía?

Para muchos rumanos, sí. Es visto como un líder que defendió la independencia de Valaquia frente a invasores mucho más poderosos y que luchó contra la corrupción interna. En las escuelas rumanas se estudia su faceta de estratega y gobernante justo, aunque severo, separándolo del mito literario de Stoker.