La Paz es una ciudad que vive colgada entre el cielo y el abismo. Para Tomás, era solo el abismo. Su vida era una caída libre en cámara lenta. Su pequeña empresa de textiles había quebrado, ahogada por las importaciones chinas. Su esposa lo había dejado, cansada de sus fracasos. Y ahora, el banco estaba a punto de quitarle el apartamento de su abuela en Sopocachi. La altura de la ciudad, que antes lo vigorizaba, ahora solo le dificultaba respirar.

Una noche, ahogando sus penas en un bar de mala muerte cerca del Mercado de las Brujas, escuchó un susurro. Un hombre viejo, con la piel curtida como la hoja de coca, le habló de otro mercado. Uno que no era para turistas.

—No se vende con dinero —dijo el viejo, sus ojos brillando en la penumbra—. Se comercia con ajayu. Con la energía del alma. Si necesitas algo, allí lo encontrarás. Pero todo tiene un precio.

Desesperado, Tomás siguió las crípticas instrucciones del hombre. Lo llevaron a un callejón sin nombre, detrás de la Basílica de San Francisco, a una puerta de madera sin marcar que olía a incienso y a desesperación.

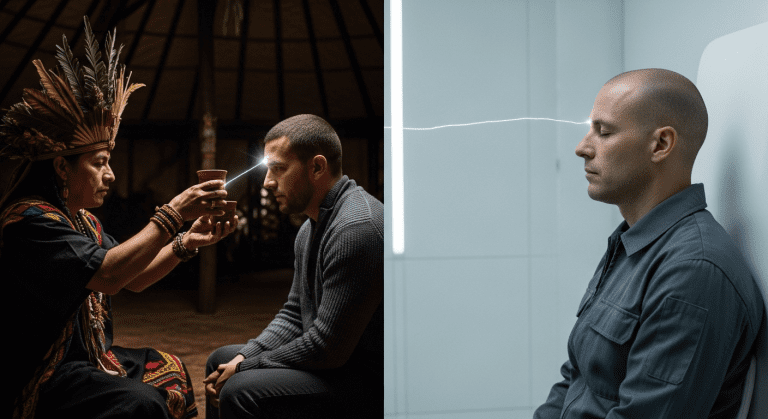

Dentro, el aire era espeso y cálido. No era un mercado de puestos, sino un círculo de ancianas, las yatiris, sentadas en el suelo de tierra. Ante cada una, no había mercancías, sino pequeños frascos de vidrio que contenían luces parpadeantes, hilos de niebla de colores o líquidos que se movían como si estuvieran vivos.

Una de las ancianas, con el rostro surcado por un millar de arrugas, le hizo un gesto.

—¿Qué busca el hombre roto? —preguntó, su voz como el roce de la piedra.

—Yo… necesito suerte. Éxito. Una segunda oportunidad —tartamudeó Tomás.

La anciana sonrió, una sonrisa sin dientes. —La suerte es una mercancía cara. ¿Qué tienes para ofrecer a cambio?

—No tengo nada.

—Todos tienen algo —dijo ella, y sus ojos parecieron mirar dentro de él—. Tienes diez años de buena salud. Tienes el recuerdo de tu primer beso. Tienes la habilidad de dormir ocho horas seguidas. Todo es moneda de cambio.

Tomás se estremeció. Esto era real.

—No quiero vender nada mío —dijo—. Quiero comprar.

La anciana asintió. —También es posible. Hay otros que venden. Los desesperados. Los adictos. Los que ya no valoran lo que tienen.

Señaló un frasco en el suelo. Dentro, una luz dorada pulsaba suavemente. —Esto es el talento de un joven pintor. Lo vendió por una dosis de heroína. Te daría la habilidad de crear obras maestras.

Señaló otro, que contenía un líquido plateado y espeso. —Esto es un mes de tiempo. Un ejecutivo con una enfermedad terminal lo vendió para poder ver nacer a su nieto. Te daría 30 días extra de vida.

Y entonces, Tomás vio el frasco que lo llamó. Contenía un enjambre de chispas brillantes, como luciérnagas atrapadas.

—¿Y eso?

—Suerte —dijo la anciana—. Pura suerte en los negocios. El ajayu de un empresario que lo perdió todo en el juego. Lo vendió anoche para pagar una deuda. Un año de éxito garantizado.

—Lo quiero —dijo Tomás, sin dudar—. ¿Cuál es el precio?

—El precio es el ayni. La reciprocidad. No pagas con lo que tienes. Pagas con lo que él ahora no tiene. Al tomar su suerte, también debes tomar su desgracia. Su mala suerte te buscará, te acechará. Es el equilibrio.

Tomás, en su desesperación, no escuchó la advertencia. Solo escuchó «éxito garantizado». —Acepto.

La anciana le entregó el frasco. —Ábrelo y respira.

Tomás lo hizo. Las chispas salieron del frasco y se precipitaron en sus pulmones. Sintió una oleada de euforia, de confianza. Por primera vez en años, sintió que podía conquistar el mundo.

Al día siguiente, el milagro comenzó. Recibió una llamada. Un viejo cliente quería hacer un pedido enorme, suficiente para reabrir su taller. Mientras caminaba por la calle, encontró un billete de lotería premiado en el suelo. El banco, por un error administrativo, suspendió la ejecución hipotecaria de su apartamento. Todo lo que tocaba se convertía en oro.

Contrató a nuevos empleados. Compró nueva maquinaria. Su empresa no solo se recuperó; floreció. Se convirtió en la comidilla del mundo empresarial de La Paz. El hombre que había resucitado de entre los muertos.

Estaba tan ocupado disfrutando de su nueva suerte que casi no notó las sombras que comenzaban a acumularse en los bordes de su vida.

La primera vez que lo vio fue una semana después. Vio a un hombre al otro lado de la calle, mirándolo. Era un hombre demacrado, con la ropa raída y una mirada de desesperación vacía. Cuando sus ojos se encontraron, Tomás sintió un escalofrío. El hombre levantó una mano, como si fuera a suplicar, y luego un autobús pasó, bloqueando la vista. Cuando el autobús se fue, el hombre había desaparecido.

Empezó a verlo en todas partes. Reflejado en los escaparates. En la multitud del teleférico. Siempre a distancia. Siempre observando. Era el rostro de la desgracia.

Los accidentes extraños comenzaron a ocurrir a su alrededor. Un andamio se derrumbó justo después de que él pasara por debajo. Una maceta cayó de un balcón y se estrelló a centímetros de su cabeza. Un coche perdió el control y se estrelló contra la pared de la cafetería donde él estaba, deteniéndose justo antes de su mesa.

Su suerte lo protegía. Era como un escudo invisible. Pero la mala suerte del otro hombre, la desgracia que había aceptado como precio, lo estaba cazando, intentando reclamar su deuda.

Una noche, se despertó con la sensación de que no estaba solo en su lujoso apartamento nuevo. En la oscuridad, vio la silueta del hombre de pie junto a su cama.

—¿Quién eres? —susurró Tomás, paralizado por el miedo.

—Soy el hombre al que le robaste el sol —dijo el espectro, su voz un susurro de hojas secas—. Me quitaste mi suerte. Y ahora, tu luz proyecta mi sombra. Y mi sombra quiere lo que le pertenece.

La figura se desvaneció.

Tomás se dio cuenta de que no era un fantasma. Era una manifestación psíquica. El ajayu del hombre, su energía vital despojada de su suerte, se había convertido en un eco de miseria que estaba atado a él.

La situación se volvió insostenible. Su suerte en los negocios seguía siendo infalible, pero su vida personal era un campo de minas de casi accidentes y encuentros fantasmales. No podía disfrutar de su riqueza. Vivía en un estado de paranoia constante.

Decidió devolverlo.

Volvió al callejón sin nombre. La puerta estaba allí. Dentro, el círculo de yatiris lo esperaba, como si nunca se hubieran movido.

—Quiero devolverlo —le dijo a la anciana—. No quiero esta suerte.

La anciana negó con la cabeza. —El ajayu no se puede devolver. Una vez que se respira, es parte de ti. El contrato está sellado.

—¡Tiene que haber una manera!

—Solo hay una —dijo la anciana, y sus ojos oscuros brillaron—. El equilibrio debe ser restaurado. La suerte y la desgracia deben reunirse. Debes encontrar al hombre cuyo destino tomaste. Y uno de los dos debe consumir al otro.

Tomás contrató a los mejores investigadores privados. Les dio la escasa descripción que tenía del hombre. Después de semanas de búsqueda, lo encontraron. Su nombre era Mateo Vargas. Había sido un empresario de éxito hasta que una racha de mala suerte inexplicable lo había destruido. Ahora vivía en las calles de El Alto, la ciudad hermana de La Paz, un fantasma entre los vivos.

Tomás fue a buscarlo. Lo encontró acurrucado en un portal, temblando de frío. Era el mismo rostro demacrado de sus visiones.

—Mateo Vargas —dijo Tomás.

El hombre levantó la vista, sus ojos vacíos se enfocaron en Tomás. Y entonces, una chispa de reconocimiento, de odio puro, brilló en ellos.

—Tú —siseó.

—Yo… lo siento —dijo Tomás—. No sabía… quiero arreglarlo.

Mateo se echó a reír, una risa rota. —¿Arreglarlo? ¡Me lo quitaste todo! ¡Mi negocio, mi familia, mi vida! ¡Mientras tú te dabas un festín, yo me moría de hambre!

Se abalanzó sobre Tomás, no con fuerza física, sino con una fuerza psíquica. Tomás sintió una oleada de desesperación, de frío, de hambre, que casi lo derriba. La desgracia concentrada de un año.

Pero la suerte de Tomás, su escudo, reaccionó. Sintió una oleada de calor, de confianza. Y vio cómo Mateo retrocedía, como si hubiera tocado algo al rojo vivo.

Estaban en un punto muerto. Dos polos de un mismo destino.

—Solo uno puede quedar —susurró Mateo, sus ojos brillando con una luz febril—. Y no seré yo.

En los días siguientes, se desató una guerra invisible en las calles de La Paz. Mateo, usando la fuerza de su miseria, intentaba crear accidentes, desastres, para romper el escudo de suerte de Tomás. Tomás, a su vez, se defendía con su éxito, su buena fortuna actuando como un arma. Si Mateo hacía que un camión se dirigiera hacia Tomás, Tomás encontraba un taxi libre en el último segundo. Si Mateo intentaba que Tomás comiera alimentos en mal estado, el restaurante ganaba un premio de higiene esa misma mañana.

Era una partida de ajedrez cósmica. Pero estaba agotando a ambos. Tomás se dio cuenta de que no podía ganar. Solo podía sobrevivir. Y el año de suerte que había comprado estaba a punto de terminar.

En la víspera del último día, volvió al mercado.

—¿Qué pasa cuando se acaba el tiempo? —le preguntó a la anciana.

—El equilibrio se restaura violentamente —respondió ella—. La suerte y la desgracia colapsarán en un solo punto. En ti. Y en él. Ambos serán aniquilados.

A menos que…

—¿A menos que qué?

—A menos que se haga una nueva transacción. Un nuevo anfitrión para el desequilibrio.

Tomás entendió. Tenía que encontrar a otra persona desesperada. Tenía que vender el contrato. Condenar a otro a su destino.

Esa noche, se sentó en el mismo bar de mala muerte donde todo había comenzado. Esperó. Y encontró a un joven, con la misma mirada de desesperación que él había tenido un año antes.

Le contó la misma historia. Le ofreció la misma promesa. Y el joven, como él, aceptó.

Fueron al mercado. La anciana presidió la transferencia. Tomás sintió cómo la suerte, esa energía cálida y vibrante, lo abandonaba. Y sintió cómo la sombra de la desgracia se despegaba de él. Vio cómo ambas energías entraban en el joven, cuyos ojos se abrieron de par en par con una mezcla de euforia y terror.

Tomás era libre. Pero estaba vacío. No era rico. No era pobre. No tenía suerte, ni buena ni mala. Era un lienzo en blanco.

Salió del callejón y respiró el aire frío de la noche. Por primera vez en un año, se sintió normal.

Y entonces, vio a Mateo Vargas al otro lado de la calle. Ya no parecía un fantasma. Parecía un hombre. Un hombre cansado, pero un hombre. Su desgracia se había ido.

Sus miradas se cruzaron. No había odio. No había gratitud. Solo el reconocimiento silencioso de dos supervivientes de una guerra que nadie más podía ver.

Tomás se dio la vuelta y empezó a caminar, sin rumbo. No tenía nada. Pero tenía algo que no se podía comprar en ningún mercado. Tenía una segunda oportunidad. Una oportunidad real. Y esta vez, sabía que la suerte, la verdadera suerte, no era algo que se compraba o se vendía. Era algo que se construía, día a día, con las propias manos.