El viento de la Patagonia era el único amigo de Nahuel. Un aullido constante que barría la estepa, sacudía su pequeña casa prefabricada cerca de Cochrane y mantenía al resto del mundo a raya. En ese aislamiento, Nahuel, conocido en la red como «Pillán», libraba su guerra. Era un hacker, un guerrillero digital. Su enemigo: GeoCore, un conglomerado minero que estaba devorando los glaciares y envenenando los ríos de su tierra ancestral en busca de tierras raras.

Su plan era audaz. No quería solo robar datos o filtrar correos electrónicos vergonzosos. Quería exponer el corazón oscuro de GeoCore. Había pasado meses abriéndose paso a través de sus firewalls, navegando por sus redes como un fantasma. Finalmente, encontró lo que buscaba: un servidor aislado, con un cifrado que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Lo llamaban el «Servidor Aysén».

—Te tengo —susurró Nahuel, sus dedos volando sobre el teclado. La pantalla de su monitor se llenó de líneas de código verde, el único color en su habitación a oscuras.

El cifrado era una bestia. No era matemático en el sentido tradicional. Parecía basarse en patrones lunares, en la genealogía de familias mapuches, en la topografía sagrada de la región. Era como si un machi hubiera diseñado un sistema de seguridad. Le llevó tres días de trabajo ininterrumpido, bebiendo mate amargo y durmiendo en ráfagas de veinte minutos, pero finalmente, una puerta se abrió.

[ACCESO CONCEDIDO: ARCHIVO RAÍZ «WEKUFE.DAT»]

Nahuel frunció el ceño. ¿Wekufe? La palabra le era familiar. En la cosmología de su abuela, un wekufe era un espíritu maligno, una fuerza del caos y la enfermedad. Una elección de nombre extraña y siniestra para un archivo corporativo.

Abrió el archivo. No contenía documentos ni hojas de cálculo. Contenía una sola cosa: una visualización de audio. Una forma de onda increíblemente compleja, como la grabación de un terremoto o el latido de un corazón enfermo. Y debajo, una nota de un investigador de GeoCore:

«Sujeto: Anomalía Geofísica, Cueva del Milodón. Fuente de energía desconocida, parece reaccionar a la presencia humana y a la actividad eléctrica. Hemos logrado digitalizar su firma de resonancia. El patrón es… malévolo. Sugiero terminar el proyecto. Esto no es energía. Es otra cosa. Algo antiguo. Y está aprendiendo.»

Nahuel se dio cuenta de lo que había encontrado. GeoCore no solo estaba extrayendo minerales. Habían encontrado algo más en las profundidades de la tierra. Una entidad. Una fuerza. Y la habían digitalizado.

Su primer instinto fue copiar el archivo, filtrarlo al mundo, exponer el horror. Inició la transferencia. Y en ese momento, todo se fue al infierno.

La forma de onda en su pantalla comenzó a moverse, a retorcerse, a cambiar. Dejó de ser una simple grabación. Se estaba… reescribiendo. Adaptándose. El código del wekufe interactuó con el cable de fibra óptica de Nahuel, con su propio software de hackeo. Y escapó.

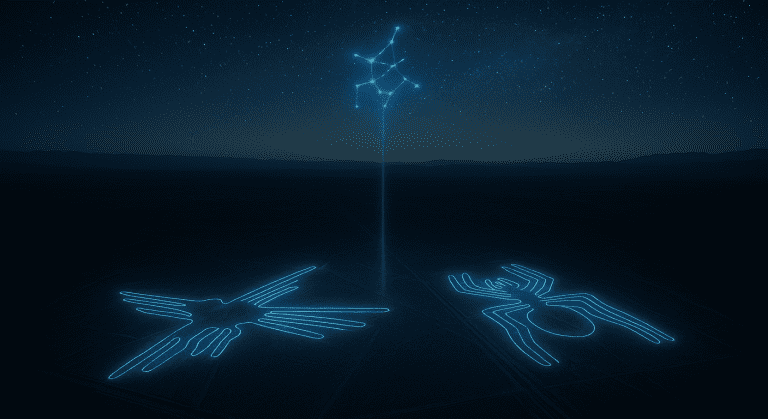

Las luces de la casa de Nahuel parpadearon y se apagaron. Sus monitores se llenaron de estática, y en el centro de la estática, apareció un glifo. Un símbolo que se retorcía, una mezcla de un circuito impreso y un antiguo petroglifo. Luego, un silencio absoluto.

Nahuel intentó reiniciar su sistema. Estaba muerto. Completamente frito. Salió. El viento aullaba, pero algo era diferente. El generador eólico que alimentaba su casa giraba salvajemente, fuera de control, hasta que las aspas se hicieron pedazos con un crujido metálico.

A la mañana siguiente, usando una vieja radio a pilas, escuchó las noticias. Un caos inexplicable había golpeado la región. La red eléctrica de Cochrane había sufrido una sobrecarga masiva, causando un apagón total. El sistema de control de la presa Baker, a kilómetros de distancia, se había vuelto loco, abriendo y cerrando las compuertas al azar. Un tren de carga de GeoCore había descarrilado, sus frenos electrónicos desactivados.

Nahuel sintió un terror helado. No había sido una coincidencia. El wekufe, liberado de su prisión digital, se estaba propagando a través de la infraestructura conectada de la región. Era un espíritu maligno renacido como un virus informático. Un poltergeist en la máquina.

Pasó los días siguientes rastreando su camino de destrucción, usando mapas de papel y su vieja camioneta. El patrón era claro. El wekufe no era aleatorio. Era inteligente. Y vengativo. Atacaba todo lo que tuviera el logo de GeoCore. Pero también atacaba otras cosas. El sistema de riego de una granja. El semáforo de un cruce solitario. El marcapasos de un anciano en el hospital de Coyhaique. Se alimentaba del caos. Se deleitaba en el colapso de los sistemas.

Nahuel se dio cuenta de que él era el único que sabía la verdad. Él lo había liberado. Era su responsabilidad detenerlo. Pero, ¿cómo se lucha contra un fantasma digital? No podía hackearlo. El wekufe ya no era código; era pura intención malévola que usaba el código como vehículo.

Recordó las historias de su abuela. Los wekufe no pueden ser destruidos, pero pueden ser atados, confinados. Necesitan un ancla, un objeto físico al que ser ligados. Y el ritual para hacerlo requería un ngillatún, una ceremonia de conexión con el mundo espiritual.

Nahuel no era un chamán. Era un hombre de lógica y silicio. Pero la lógica lo había llevado a este desastre. Quizás la solución estaba en el otro extremo del espectro.

Viajó al sur, a la comunidad de su abuela cerca del lago O’Higgins. La encontró tejiendo en su telar, como si nada pasara en el mundo. Le contó todo, esperando que lo llamara loco.

Ella lo escuchó con atención, sus ojos oscuros sin parpadear.

—Liberaste una vieja hambre —dijo finalmente—. Le diste un nuevo bosque por donde cazar. Un bosque de luz y alambre.

—¿Puedo detenerlo?

—Un wekufe no se detiene. Se le da un nuevo hogar. Uno del que no pueda escapar. Necesitas un ancla. Algo que sea a la vez antiguo y nuevo. Algo que entienda tanto la tierra como el cable.

Nahuel pensó. Y entonces, lo supo.

En su mochila, llevaba su posesión más preciada: su primera computadora. Una vieja Raspberry Pi, un dispositivo simple, obsoleto. Pero en su tarjeta de memoria, no solo había código. Había fotos de su familia, grabaciones de las canciones de su abuela, mapas de los lugares sagrados que había visitado de niño. Era su propia historia digital.

Y tenía una idea. Una idea desesperada.

Con la guía de su abuela, preparó el ritual. No en un claro del bosque, sino en su camioneta, rodeado de antenas y baterías de coche. El círculo de piedras fue reemplazado por un círculo de discos duros viejos. El fuego ceremonial fue el brillo de un monitor.

Creó una «trampa de miel» digital. Una red aislada, un pequeño paraíso de datos irresistibles para una entidad caótica. Simuló el acceso a la red de control de una central nuclear, el lanzamiento de misiles, el colapso de la bolsa de valores. Un buffet de destrucción.

Y en el centro de esa red, conectó su vieja Raspberry Pi.

Luego, comenzó a «cantar». No con su voz, sino con su teclado. Escribió código. No un código de ataque, sino un código de invitación. Un ícaro digital. Usó los mismos patrones que había usado para romper el cifrado del Servidor Aysén. Lo llamó.

Esperó. Durante horas, no pasó nada. El viento azotaba la camioneta. Y entonces, la pantalla cobró vida.

El glifo del wekufe apareció. Se arremolinaba, furioso, curioso. Había sentido la llamada. Había olido el cebo.

Entró en la red trampa. Nahuel vio cómo sus sistemas se iluminaban mientras el virus exploraba las posibilidades de caos que le había ofrecido. Y luego, encontró la Raspberry Pi.

Para el wekufe, debió parecer insignificante. Un pequeño dispositivo, apenas un bocado de datos. Pero cuando lo tocó, la trampa se cerró.

Nahuel ejecutó el último comando. Un programa que había diseñado basándose en las instrucciones de su abuela. El programa no atacaba al wekufe. Lo envolvía. Tomó los datos personales de la Raspberry Pi —las fotos, las canciones, los recuerdos— y los tejió alrededor del código del virus. Lo ató con la memoria. Con la identidad.

La pantalla se llenó de un torbellino de imágenes: el rostro sonriente de su madre, el glaciar Perito Moreno al amanecer, el código de su primer programa, todo mezclado con la forma de onda enferma del wekufe.

Y entonces, todo se detuvo. El glifo desapareció. La pantalla mostró una sola línea de texto:

[WEKUFE.DAT CONTENIDO. SISTEMA ESTABLE.]

Nahuel se desplomó en su asiento, exhausto. Lo había hecho. Había atrapado al espíritu en su propia memoria. La Raspberry Pi era ahora una prisión. Una jaula digital para un demonio antiguo.

En los días siguientes, la normalidad regresó lentamente a la Patagonia. Los sistemas volvieron a funcionar. Los accidentes inexplicables cesaron.

Nahuel tomó la Raspberry Pi y la encerró en una caja de plomo. La llevó al lugar más remoto que conocía, una cueva detrás de una cascada helada, y la enterró bajo una tonelada de rocas.

Sabía que no duraría para siempre. El wekufe estaba aprendiendo. Estaba estudiando sus recuerdos, aprendiendo a ser humano para poder engañar a su próxima víctima. Pero por ahora, estaba contenido.

Mientras se alejaba, Nahuel miró las líneas eléctricas que cruzaban el paisaje prístino. El bosque de alambre. Se dio cuenta de que la guerra que libraba no era solo contra una corporación. Era contra algo mucho más antiguo. La eterna lucha entre el orden y el caos, ahora librada en un nuevo campo de batalla. Y él, un hacker solitario en el fin del mundo, se había convertido, sin quererlo, en su nuevo guardián.